特別養護老人ホームで懇談

公明党愛知県議団は12月16日、介護現場の人たちの声を聞くため、一宮市にある社会福祉法人愛知慈恵会(谷川喜久雄理事長)の地域密着型特別養護老人ホーム「風の苑マグノリア」を訪ね、関係者と懇談を行ない、入居者の方と和やかに語り合いました。職員からは、定員数が限られている地域密着型施設では、入居者の希望に応えようとすればするほど経営が厳しくなっていく状況や、介護職員の確保に対する不安などに対する要望が寄せられました。

看護師は「ドクターがいないというつらさを分かってほしい」と現場の切実な現状を訴え、たん吸引など医療行為に関する講習の充実を求める意見が出ました。 介護保険制度の改善が図られるよう、国会議員と連携を密に、しっかりと取り組んでいきたいと思います。

長久手町「あぐりん村」で懇談

公明党愛知県議団は11月18日、都市農業の振興策を探るため、愛知県長久手町の田園バレー交流施設「あぐりん村」を視察いたしました。

同施設は、地元で採れた農産物や地域産品を販売する農産物直売所や、旬な野菜を使った郷土食を味わえるレストラン、米粉パンを作る工房などを備え、好調な売り上げを誇っています。

県議団は、担当者から直売所の開設により、少量でも出荷が可能なことや、消費者との距離が近くなったなどのメリットについて説明を受け、生産者の方とも意見を交換いたしました。

今後とも都市近郊農業の特徴を生かした成功例を、県内に広げていきたいと思います。

施設名称「コドモックル」 視察報告

11月4日、札幌市手稲区にある北海道立子ども総合医療・療育センターを視察しました。

平成19年9月1日に設置されたこの施設は全道域を対象とした高度で専門的な医療を担ってきた小児総合保険センターの医療機能と、道央・道南地域における療育機能を担ってきた札幌肢体不自由児総合療育センターを一体的に整備することによって、保健・医療・福祉の有機的な連携のもとに出生前から一貫した医療・療育体制を確立し、将来を担う子ども達のすこやかな成長・発達を支援するため設置されました。

養護学校が併設され、屋上ヘリポートも設置されていました。小児部門105床、療育部門110床、医師43人、看護職員338人、医療技術者52人で運営されています。

北九州市立医療センター 視察報告

10月28日、北九州市立医療センターを視察しました。この病院は、

①地域がん診療連携拠点病院

②総合周産期母子医療センター

③緩和ケア病棟と、現在愛知県が抱える医療の課題の先進事例としてその取組を勉強いたしました。

総合周産期母子医療センター

総合周産期母子医療センターでは、母子胎児部門、新生児内科部門および新生児外科部門の専門医やスタッフが連携を取り合い、24時間体制で出生前から出世後まで、母児への集中治療行っていました。

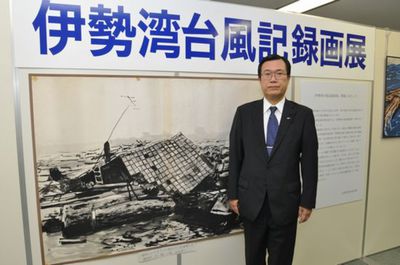

伊勢湾台風から50年を迎えて

10月11日、名古屋市の名古屋国際センターで開催されている公明党愛知県本部主催の「伊勢湾台風記録画展」を鑑賞しました。

この記録画は公明党愛知県本部「伊勢湾台風の記録を絵に残す運動」推進委員会が1991年、県民に呼び掛けて集めた絵画358点の一部(220点)。

公明党 山口代表も鑑賞

死者・行方不明者5000人以上という未曾有の被害をもたらした同台風から50年を迎え、改めて被災の体験を教訓にしようと、18年ぶりに展示したものです。

二度とこうした被害を受けないように公明党も防災意識の啓発とともに、災害の予防、救援体制を制度として整備することに尽力していきたいと思います。

県政の重要課題を質問

9月定例愛知県議会で代表質問に立ちました。8月に行われた衆議院選挙の結果を受けた知事の所感、厳しい県税収入の見通し、雇用対策、また、航空宇宙産業の振興について、新型インフルエンザ対策など県民生活に直結した重要課題を質問しました。

今後の県政の課題を質問(その要旨)

1 衆議院議員総選挙の結果を受けた知事の所感について

今回の総選挙の結果について、知事は、どのような感想を持っておられるのか。また、鳩山新政権に何を求め、今後どのようなスタンスで、県政運営に臨まれようとするのか伺う。

2 県税収入の見通しと今後の財政運営について

(1)県税収入の見通しについて

最近の景気動向を踏まえ、今年度の県税収入について、どのような見通しをされているのか伺う。

(2)今後の財政運営について

今後の収支不足の解消に関し、歳出の見直しという点について、どのような対応を考えているか伺う。

3 新たな行革大綱の策定について

新たな行革大綱の下で行政改革を進めるに当たり、「新たな地域経営システム」の考え方を含め、これまでの目標や取組から、どういったものを受け継ぎ、新たな視点で何に取り組むつもりであるのか伺う。

4 「新しい政策の指針」後半期の地域づくりのビジョンについて

足元の経済危機や県民の生活を巡る様々な課題が山積する中で、「新しい政策の指針」後半期のビジョンを作成するにあたり、どのような政策課題に重点を置いて、地域づくりを進めていかれるのか、知事のご所見を伺う。

5 雇用対策について

「あいち求職者総合支援センター」及び「緊急雇用創出事業基金」と「ふるさと雇用再生特別基金」の雇用創出2基金について、これまで、どの程度の利用や活動の実績があったのか、また、現在までのそうした状況を踏まえ、今後はどのように取り組んでいかれるのか伺う。

6 航空宇宙産業の振興について

航空宇宙産業の裾野拡大のためには、産業の基盤を支える中小企業への支援を強化する必要があると考えるが、県は、中小企業の新規参入や、人材育成、技術開発への支援、情報提供などにどのような対策を考えておられるのか、お伺いします。

7 福祉・医療の充実に向けた基金事業の推進について

本年5月に、福祉・医療分野について、交付金の創設等を盛り込んだ国の補正予算が成立した。この交付金は、県民の安心・安全の実現につながるものと認識しているが、この交付金を財源とする基金を活用し、安心・安全な社会の実現のため、どのように取り組んでいかれるのか、お伺いします。

8 新型インフルエンザ対策について

一般にインフルエンザが蔓延しにくいとされる夏季でも、感染拡大は終息せず、秋から冬にかけて第二波が襲来し、多数の患者が発生することが想定される。そこで、県としては、患者の急増に備え、どのような対策を講じられていくのか、お伺いします。

9 県立循環器呼吸器病センターについて

尾張西部医療圏全体の医療のあり方を見据え、循環器呼吸器病センターと一宮市立市民病院との実務的な検討を踏まえ、今後、どのような方向で取組んでいかれるのか、ご所見をお伺いします。

10 グリーンニューディール基金について

地域の活性化と低炭素化・エコ化を同時に進める「愛知版のグリーンニューディール政策」の展開に向けて、グリーンニューディール基金を活用し、どのような考え方で、具体的にどのような取組を推進していくのか、お伺いします。

11 「あいちトリエンナーレ2010」について

トリエンナーレにおける、地元文化芸術団体や県民の参加について、現時点でどのように取り組んでおられるのか。また、多くの子どもたちの参加について、どのようにお考えなのか、お伺いします。

質問に対する知事の答弁(その要旨)

1 衆議院選挙の結果を受けた知事の所感について

新政権には、国民の期待にしっかりと応えていただき、不安の解消に努めていただきたいと思います。必要に応じて見直すべきものは見直し、改善すべきものは改善することによって、県政に誤りなきを期すことが大切であります。日本の政治の大きな転換期にあることを認識し、適切な対応を心掛けてまいります。

2 県税収入の見通しと財政運営について

歳出を一段と厳しく見直していく必要があるものと認識しております。現在、事務事業の総点検を進めているところでございますが、来年度の財政状況が、より一層厳しさを増すことを想定しながら、県民の皆様にとって、真に必要な行政サービスは何かを見極め、歳出全般にわたる見直しをしっかりと行ってまいる所存であります。

9県立循環器呼吸器病センターについて

その保有する循環器医療と結核医療の機能を一宮市立市民病院へ移行する方向で進めてまいりたいと考えております。今後は、この移行にあたって、地域の関係機関と協議を進めてまいりますとともに、患者の皆様方や地域の住民の方々が、不安やご心配のないように、十分に説明し、理解を求めてまいりたいと考えております。

循環型社会形成調査特別委員会 視察報告

愛知県議会循環型社会形成調査特別委員会で、名古屋市南区大同町にある大同エコメット株式会社を視察いたしました。

同社では、家電リサイクル法において、リサイクルが義務付けられている、テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫のリサイクルを行っており、流れ作業による解体、選別などかなり細かい手作業もある工程です。

公明党では循環型社会形成推進基本法を制定した実績がありますが、まさに、この法に沿って資源を再利用する循環型社会が構築されていることに人と自然にやさしい、循環型社会の構築が大切であることを学びました。

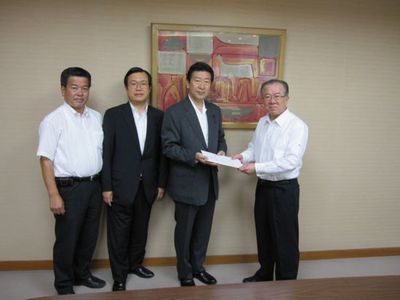

神田愛知県知事に補正予算対する要望を行いました

公明党愛知県議団は8月28日、県公館で、神田真秋知事に対し、県の重点事業の執行および9月補正予算編成に関する要望書を提出いたしました。

桂俊弘団長、私、木藤俊郎幹事長、小島丈幸政審会長が出席いたしました。 この中で桂団長は、県財政について「今年度後半から厳しい状況が予想される」と指摘した上で、「県民生活に直結する政策を効率的かつ重点的に実施しなければならない」と強調いたしました。

具体的には

(1)県経済の安定と雇用対策の強化

(2)生活基盤の充実と地球的視野に立った環境施策の推進

(3)行財政改革・分権改革の推進

(4)チャイルドファースト(子ども優先)社会の構築と医療・福祉の充実――など8項目を要望いたしました。

神田知事からは、「査定を通じて十分検討し、9月補正予算で対応できるものについては、速やかに措置をしたい」と前向きな意見が述べられました。

防潮扉を遠隔操作 安全守るシステム視察/愛知・南知多町

愛知県は、知多半島の先端部に位置する南知多町で津波・高潮防災ステーションの整備を進めています。予算要望などを通じ防災対策の強化を推進しています。

公明党愛知県議団は7月15日、進ちょく状況を視察しました。 この施設は同町役場内の専用コンピューターと堤防に設けられた水門、防潮扉、電光掲示板などを光ファイバーで結ぶもの。今年度中に整備が完了する予定で、完成すれば全62基の水門、防潮扉の閉鎖状況の確認とともに、規模の大きな11基の水門、防潮扉が遠隔操作で開閉できるようになります。

愛知県知多建設事務所河川港湾整備課によると、津波の到達時間が40~50分とされる東海地震や東南海地震に備え、防潮扉や水門の軽量化を図っているということです。

また、小型の水門や防潮扉は地元消防団の協力を得て閉鎖する計画です。 議員団は遠隔操作による防潮扉のテスト開閉を視察いたしました。

介助犬総合訓練センター「シンシアの丘」

公明党愛知県議団は6月18日、愛知県長久手町にある介助犬総合訓練センター「シンシアの丘」を視察しました。介助犬の専門訓練施設として全国で初めて開設され、注目を集めています。公明党愛知県議団は介助犬の普及をめざし、一貫して推進してきました。

介助犬とは、身体が不自由な人の日常の生活動作を手助けするために特別なトレーニングを積んだ犬のことです。 日本介助犬協会によると6月末現在、国内で47頭が活動中。しかし、同犬が必要とされる人は約1万5000人で早期育成が課題になっています。

バリアフリーの同センターには、トレーニング室や犬舎、ドッグランなどが完備され、応対した同協会の高栁友子事務局長は「障がい者が泊まり込みで介助犬と一緒に訓練を受けられる」と話していました。

介助犬の現状について説明を受けた後、実際の訓練を見学。トレーナーの指示に従い、別の部屋にある携帯電話を探して持って来たり、靴を脱がすなどの訓練が行われていました。